Web3デザイナーへの道 ― 案件獲得のための実践スキル

こんにちは! EngineerforceのUI/UXデザイナー瀧澤です。

昨今、Web3が急速に広がり、NFTやメタバース、DAOといった新しいデジタルの仕組みが次々と登場しています。ただ、こうした分野では従来のWebやUIデザインに加え、Web3独自の考え方や適用するスキルが求められる場面が多いのが実情です。

「Web3の案件に挑戦してみたいけど、どうやって仕事を獲得すればいいのか分からない」

「そもそも、デザイナーにはどんなスキルが求められるの?」

といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?

実際、私たちもWeb3の案件にデザイナーとして関わる中で、これまでのWebデザインとは違う課題や求められるスキルの変化を実感してきました。

そこで今回は、Web3に興味のあるデザイナーの方に向けて、案件に入るために必要なスキルをお話ししたいと思います!

結論、具体的には以下の3つだと考えています。

- Web3の世界観を理解する力

- Web3特有の課題を解決するデザインスキル

- 案件開拓力

それでは各々の内容について見ていきましょう!

【Web3の世界観を理解する力】

Web3のデザインをする前に、まずその世界観を理解する力が大切です。

Web3は「分散型」の考え方を基盤とし、デジタル空間における所有権やアイデンティティの在り方がこれまでとは大きく変わるためです。

これまでのインターネット(Web2)では、大企業がユーザーのデータやデジタル上の身分を管理していました。しかし、Web3では、「秘密鍵」によって個人が自らのデータやアイデンティティを主体的に管理できるようになります。

この仕組みでは、透明性と公開性が重視され、誰もが内容を検証できる「ブロックチェーン」という技術によって、安全性と信頼性が確保されます。

この大きな変化により、まずはWeb3ならではの世界観を理解することが重要です。そうすることで、デザインにおいても直感的に伝えられたり、表現方法を検討しやすくなったりします!

【Web3特有の課題を解決するデザインスキル】

世界観を理解したら、次はそれをデザインに落とし込む必要があります。

Web3の「個人の所有権」、「透明性」、「分散型の仕組み」といった新しい世界観や価値観は具体的な課題として表れるため、それを解決できるようなデザインスキルが求められます。

ユーザーがこの新しい考え方をいかに簡単に理解し、操作するのか。そこに焦点を当てながら、デザイナーとして取り組むべき主な課題と解決策としてのデザインを見ていきましょう!

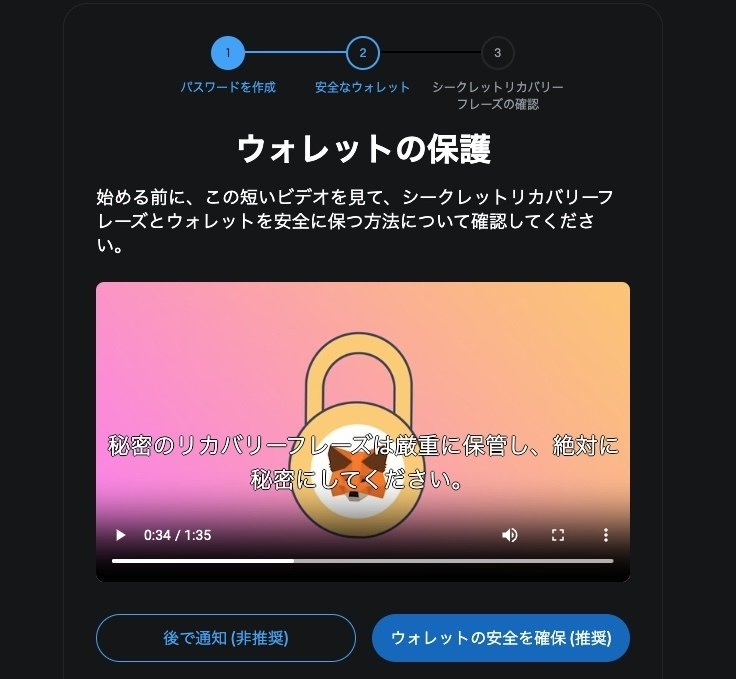

ウォレット連携のUX設計

Web3プロジェクトの最初の関門となるのがウォレット連携です。自己主権型アイデンティティの入口とも言えるウォレットは、従来のパスワードベースのログインとは根本的に異なります。

そのため、デザイナーとしては、いかにスムーズで直感的な接続フローを設計できるかが重要になります。

MetaMask、Phantom、WalletConnectなど複数のウォレットに対応させる必要があり、それぞれのUIや挙動の違いを理解した上で、適切な導線を作ることが求められます。

特に、初心者ユーザーにとってはウォレット接続が複雑に感じられるため、次のようなポイントを意識したデザインが不可欠です。

- ウォレット選択画面の分かりやすさ:「インストール済み」表示など、どのウォレットを選べばよいのかを直感的に理解できるデザイン

- 接続エラー時のフィードバック:技術的なトラブルが発生した際に、明確でユーザーを不安にさせないエラーメッセージ

- セキュリティリスクの伝え方:秘密鍵の管理やフィッシング詐欺への注意喚起を、UXを損なわずに伝える工夫

このように初心者でもわかりやすいような体験設計が重要になります。

ガス代や待機時間など「コスト」への対応

Web3の透明性という価値観の裏側には、「ブロックチェーンの処理コスト」と「時間的制約」があります。イーサリアムなどのブロックチェーンでは、取引実行時にガス代が発生し、ネットワーク混雑状況によっては処理に数分から数十分かかることもあります。

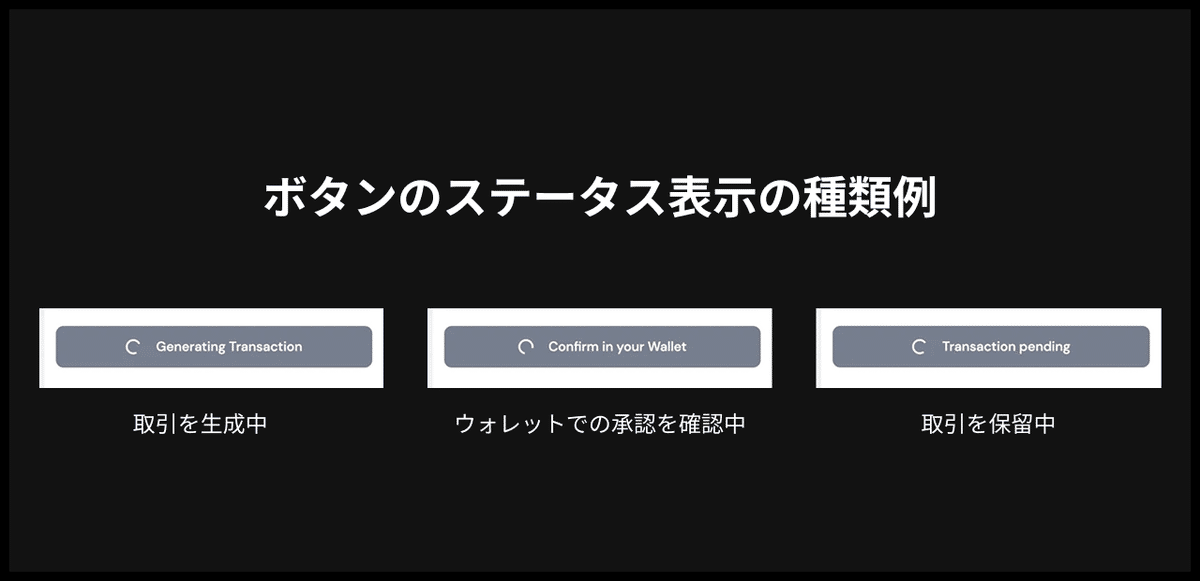

デザイナーとしては、この「信頼のための処理や時間コスト」をユーザー体験としてどう扱うかが重要です。例えばユーザーが不安を感じたり、離脱したりしないように、以下のようなデザインの工夫が求められます。

- ガス代の事前表示:トランザクション実行前に、予想されるコストを明確に提示

- 待機時間の可視化:プログレスインジケーターやアニメーションで処理中の状態を分かりやすく伝える

- 待機中のエンゲージメント維持:ロード中でもアクション可能な要素を設け、ストレスを軽減

- トランザクション失敗時のリカバリー:エラー発生時のガイドや再試行の選択肢をわかりやすく提供

ステータスが変わることにより透明性の確保や「進んでいる感」を演出し、

ユーザーを飽きさせない工夫がされています。

Web3では、ユーザーが「待つ」「支払う」という負担を強いられる場面があるからこそ、それをデザインの力でどれだけ快適にできるかが鍵になります。

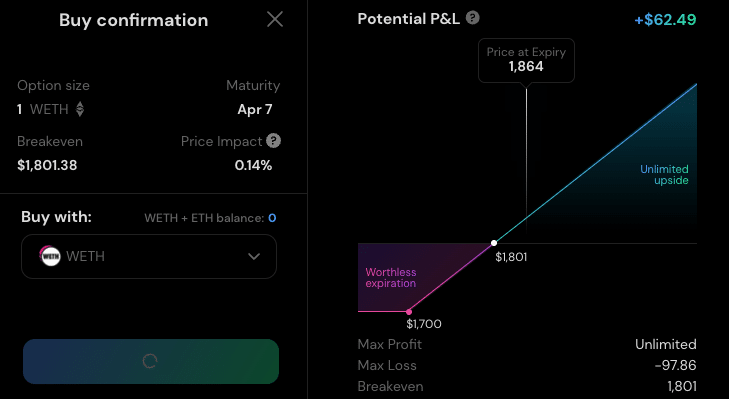

トークン経済圏要素

Web3プロジェクトの多くは独自のトークン経済圏を持ち、価格変動、ステーキング報酬、流動性プール、ガバナンス投票など複雑な経済システムをユーザーに伝える必要があります。これらの概念は非常に抽象的で、ユーザーが直感的に理解しづらいため、それをいかにビジュアルで表現するかがデザイナーの腕の見せ所です。

具体的には以下のような工夫で表現できます!

- APY(年利)の視覚化:単なるパーセンテージ表示ではなく、時間経過による資産成長を操作可能なシミュレーショングラフで表現

- リスク・リワードバランスの表現:高利回りと高リスクの関係性を色や形で直感的に把握できるヒートマップデザイン

- インパーマネントロスの概念説明:複雑な概念を説明するアニメーションや損益の比較チャート

- トークン分配の透明性確保:創業者、投資家、コミュニティなどへのトークン配分をドーナツグラフやタイムラインで表示

- 担保率管理の直感的UI:ローン対担保の比率をスライダーや警告色を用いた安全度メーターで表現

右側に損益分岐を含むグラフが表示されており、

複雑な取引が視覚的にわかりやすくなるように工夫されています。

特にDeFi(分散型金融)プロジェクトでは、金融知識の少ないユーザーにも複雑な金融指標を理解できるよう設計する必要があります。

新しい概念だからこそ、単に見た目を良くするだけではなく、ユーザーがシステムの仕組みを理解しやすくするための「翻訳者」としてのデザイン役割を再確認できますね…!

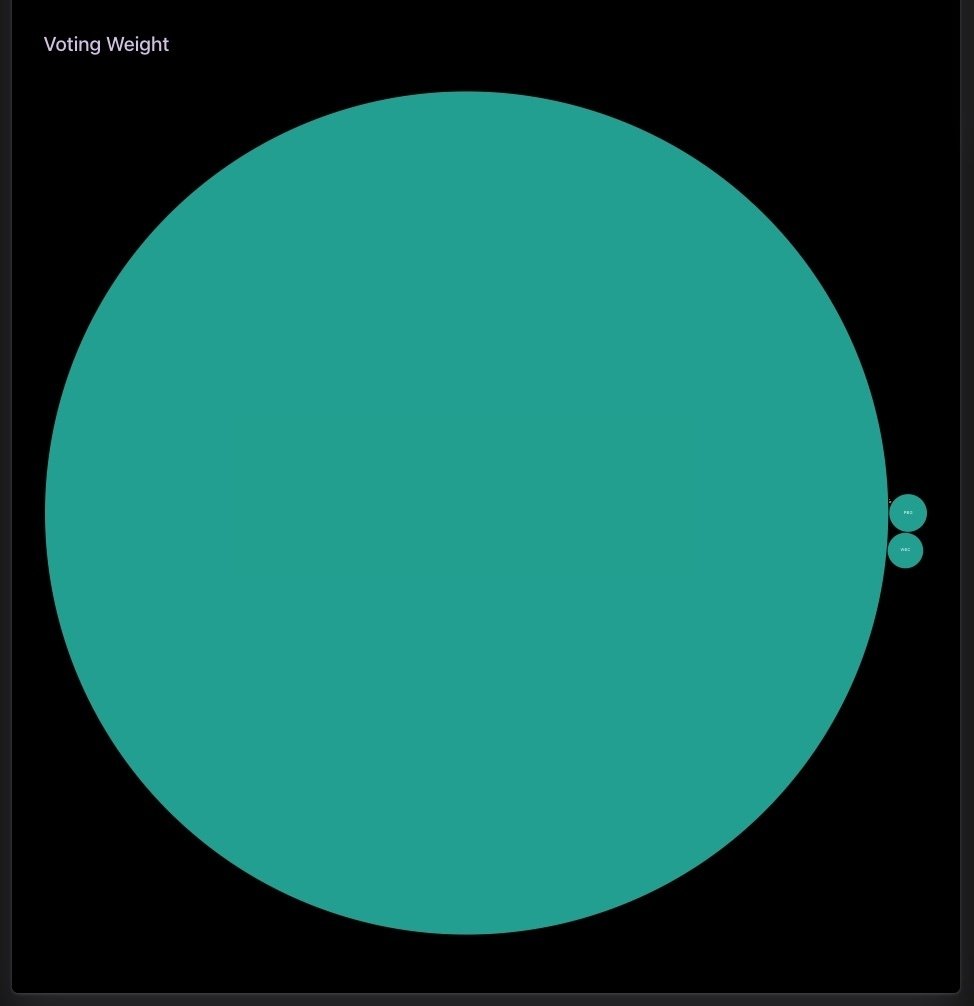

DAOガバナンスインターフェース

分散型自律組織(DAO)のガバナンスインターフェースも 、Web3特有のデザイン課題と言えます。 従来の企業や団体のように一人のリーダーや上層部が決定するのではなく、DAOではコミュニティのメンバーが透明な方法で一緒に意思決定を行います。

そのため、DAOのUIは、誰でも簡単に意思決定プロセスに参加できるようにデザインされる必要があります。

- 提案作成と進行状況の可視化:提案の各ステージを直感的に把握できるプログレスバーとステータス表示

- トークン加重投票システムの表現:保有トークン量に応じた投票力の違いを円グラフとパーセンテージで比較可能な可視化

議決権比率が理解しやすいですね!

- トレジャリー資金の視覚化:DAOが管理する資産をリアルタイムで把握できるようなチャート

- メンバーシップと権限構造の表現:コミュニティ内の役割や権限をバッジとレベル表示で階層的に表現するシステム

DAOガバナンスのインターフェース設計は、技術的な複雑さと民主的な意思決定プロセスのバランスを取る挑戦です。

優れたデザインは、参加障壁を下げながらも透明性と公平性を担保し、コミュニティの集合知を最大限に引き出すことができます!

【案件開拓力】

Web3の世界観を理解し課題やデザインを把握したら、いよいよ実際の案件獲得に向けた準備に入ります!

以下に、Web3デザイナーとして案件を獲得するための具体的な方法をご紹介します。

特化型ポートフォリオの作成

Web3案件を獲得するには、「Web3特化型」のポートフォリオがあると有利になります。これは単なるスキルアピールではなく、Web3の世界観や技術的特性を理解していることを示す証となるためです。

例えば、架空のDeFiプロジェクトのダッシュボードをデザインしてみましょう。APYの可視化やリスク表示の工夫を盛り込むだけで「Web3の概念を理解している」という印象を与えられます。

ポートフォリオは必ずしも実案件である必要はありません!

重要なのは「Web3特有の課題をデザインで解決できる」という思考プロセスやデザインでの可視化力を見せることです。

コミュニティへの積極参加

Web3デザイナーとして認知を得るには、Discordコミュニティへの積極的な参加が効果的です。特にWeb3特化型のデザインコミュニティでは、日々の会話に参加するだけでも人脈が広がります。

ポートフォリオをコミュニティやTwitterで共有するといったフィードバックだけでなく、「うちのプロジェクト手伝ってくれない?」という声がかかることも珍しくありません!

また、忘れてはならないのがオンチェーンレジュメの構築です。コミュニティ参加の証として貰えるPOAPコレクションを集めたり、DAO投票に参加したり、実際にWeb3ユーザーとして活動した履歴がそのまま実績になります。

Web3の世界では、「何を知っているか」より「何をやってきたか」がより重視されます。特化型ポートフォリオと実際のコミュニティ活動を組み合わせることで、自然と案件獲得につながる可能性が大きく高まります!

【まとめと未来展望】

今回の記事では、Web3に興味を持つデザイナーの方々に向けて、必要な以下の3つのスキルをお話しいたしました。

- Web3の世界観を理解する力

- Web3特有の課題を解決するデザインスキル

- 案件開拓力

今後のWeb3デザインは、現状の技術的理解が必要な「専門家向け」のWebから、誰もが直感的に利用できるインターフェースへの移行が期待されます。特に、上述したようにWeb3の特有の課題や新しい価値観を理解し、それをデザインに反映する能力が重要です。

Web3の技術進化は早いため、常に学び続け、プロジェクトに関わる姿勢が大切になります。これまでのデザインの枠を超え、ユーザー体験をより深く考え、クリエイティブで分かりやすい表現もできるーそんなデザイナーが輝けることでしょう。

新しい可能性に満ちたこの分野で、私たちも引き続き学び続け、成長していきます!

そして当記事を読んでくださっているみなさまと、いつかお仕事をご一緒できるのを楽しみにしています!

Engineerforceデザインチームでは以下のサービスを提供しております。(一例)デザイン周りでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください!

- 新規サービスのデザインシステム作成

- 既存サービスのリデザイン

- 企業向けデザイン組織構築サポート

- デザイン知見の蓄積支援

気になる方向け→まずは資料ダウンロード

デザイナーの方も通年募集しておりますので、

ご興味がある方は以下の採用サイトをご覧ください!

https://recruit.engineerforce.io

お問い合わせ

サービスや製品についてのお問い合わせ、お困りごとなどお気軽にご相談ください。